国有企业“六定”之部门定责工具选择

今天首先围绕部门“定责”过程的方法工具选择展开:

定责五大策略

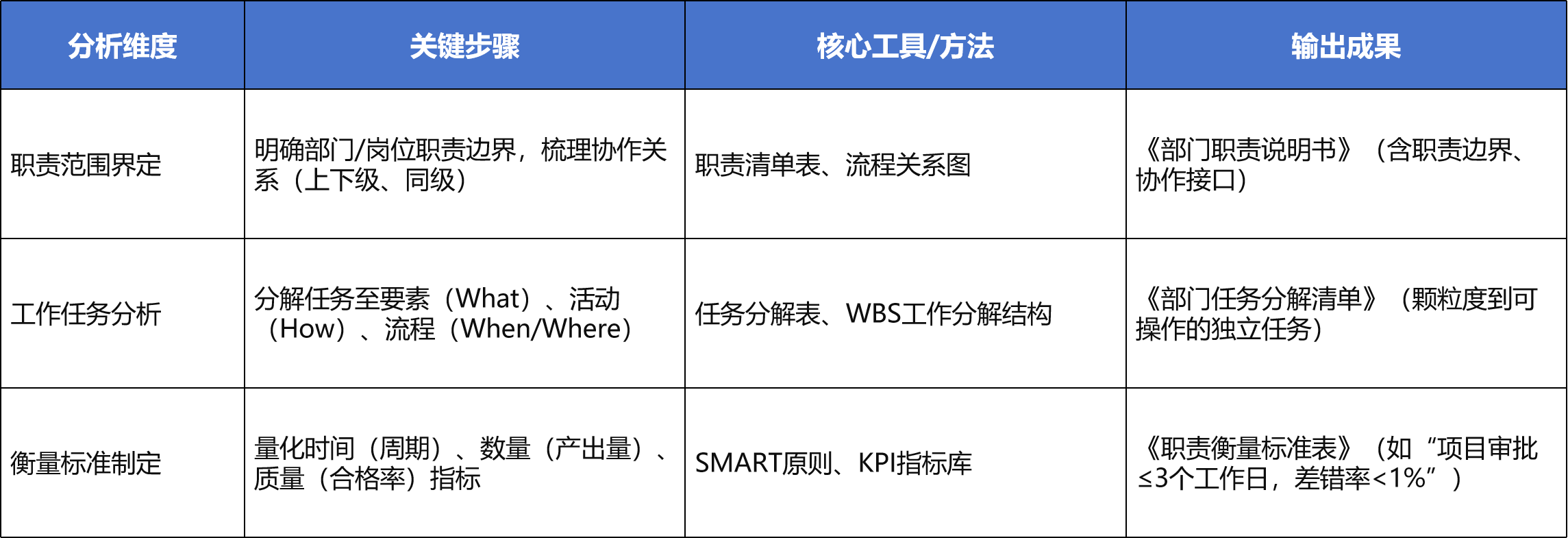

(一)定则管理三步框架

这是国有企业常用的系统性框架,通过三步骤明确职责:

职责范围界定:根据部门/岗位性质划分职责边界,明确设备使用、工作质量要求及部门协作关系,需注意上下级、同级间的权责衔接。

工作任务分析:拆解任务为要素、活动、流程三个维度,确定所需部门/岗位名称及数量。

衡量标准制定:以时间、数量、质量等量化指标作为职责履行依据,例如“项目审批周期≤3个工作日”等。

(二)纵向分解与横向细化法

通过双维度梳理职责:

纵向分解:将部门核心职能逐级拆解为一级职责(宏观职能)、二级职责(模块化职能)、三级职责(具体业务活动)。例如,某国企党务工作部的一级职责为“党建管理”,二级职责分解为“党员发展”“组织生活管理”等,三级职责细化到“党费收缴”“组织关系转接”等具体操作。

横向管理功能描述:使用“职责分解工具表”,从计划/规则、组织/实施、协调/配合、指导/监控四个功能维度细化每项职责。例如,制定年度投资计划属于“计划/规则”,项目可行性分析属于“组织/实施”。

(三)标杆对照法与流程优化法

标杆对照法:参考行业领先企业的部门职责设置,快速建立职责框架,适用于管理基础较弱的企业。例如,某能源国企参照同行业标杆企业的项目管理部职责,设立“项目全周期风控”职能。

流程优化法:基于信息系统或新管理流程调整职责。例如,某制造企业在引入ERP系统后,将原分散于生产部和采购部的库存管理职责整合为供应链管理部的独立职能。

(四)职责分工表与冲突解决机制

职责分工表:通过表单明确部门间协作界面,避免推诿。例如,某国企在“固定资产采购”职责中,规定综合办公室负责采购执行,财务部负责预算审核,审计部负责合规监督。

跨部门协作机制:针对“部门壁垒”问题,建立定期联席会议、协作小组,并将跨部门协作纳入绩效考核。例如,某大型国企在改革中设立“战略推进委员会”,由各部门负责人组成,每月评估协作成效并与绩效奖金挂钩。

(五)组织分析法与关键使命法

组织分析法:从企业战略出发设计组织模型,再匹配部门职责。例如,某集团化企业围绕“数字化转型”战略,新增数据管理部,整合原IT部和业务部的数据治理职责。

关键使命法:聚焦核心业务部门职责设计。例如,某科研型国企将研发部的职责细化为“前沿技术预研”“知识产权申报”“产学研合作”三大核心模块,非核心职能(如实验室维护)外包。

二、工具应用建议

选择工具:根据企业痛点匹配方法(如部门推诿用职责分工表,效率低下用流程优化法)。优先场景新设部门或重组时采用“六定”法则;职责交叉时使用职责分工表;效率低下时引入流程优化法。

数据支撑:需结合企业实际数据(如现有流程周期、岗位负荷率)验证模型合理性。结合劳动效率定编法(如定员人数=任务总量/员工有效工时)量化职责承载能力。

动态迭代:定期(如年度)通过 职责审计 更新框架,适应战略变化。通过职责审计(如年度职责复盘会议)动态调整职责设置,避免僵化。

针对国有企业在确定部门职责过程中可能遇到的 五大典型问题,结合不同方法论工具的特点和适用场景,以下是 工具选择与应用指南,按问题分类清晰阐述。

工具使用原则

A-优先解决核心矛盾:

短期问题(如推诿)→先用 职责分工表/RACI矩阵 快速止血;

长期问题(如战略脱节)→采用 组织分析法 系统重构。

B-数据与事实支撑:

定量问题(效率、编制)→依赖 六定法则、流程分析法;

定性问题(职责模糊)→结合 标杆对照、管理功能矩阵。

C-动态调整机制:

每年通过 职责审计(如《部门职责符合度评估表》)优化工具组合;

战略转型期优先使用 关键使命法,稳定期侧重 流程优化法。

(一)职责交叉与推诿问题

典型表现:同一任务多个部门争抢或推诿(如“固定资产采购”涉及综合办、财务部、审计部);部门间协作界面模糊,出现管理真空(如“安全生产”责任不明确)。

推荐工具:

1、职责分工表(RACI矩阵)

使用场景:需要明确跨部门协作中的主责、协办、监督角色时。

操作示例:

关键输出:《跨部门职责分工矩阵表》

2、冲突解决机制(协作评分卡)

使用场景:部门间长期存在协作矛盾,需量化评估并纳入考核。

操作示例:

指标设计:响应时效(24小时内反馈)、任务完成率(≥95%);

考核挂钩:协作评分占部门绩效权重10%。

关键输出:《跨部门协作评估报告》+《绩效考核方案》。

(二)效率低下与流程冗余问题

典型表现:

审批流程过长(如项目立项需10个部门签字);

重复性工作多(如数据多头填报)。

推荐工具:

1、流程优化法(BPMN流程图+ASME分析)

使用场景:现有流程存在明显断点、冗余环节。

操作示例:

现状分析:绘制当前流程,标记耗时节点(如“财务审核平均3天”);

优化方案:合并审批环节(财务部与法务部同步审核),引入电子签批系统。

关键输出:《优化后流程图》+《流程节点职责分配表》。

2、六定法则中的定责工具(任务分解+衡量标准)

使用场景:需将职责细化到可量化执行层面。

操作示例:

任务分解:将“数据上报”拆解为“数据采集→校验→汇总→提交”;

标准设定:数据校验差错率≤0.5%,汇总时间≤2小时。

关键输出:《岗位任务清单》+《SOP操作手册》。

(三)职责缺失与战略脱节问题

典型表现:

新兴业务无对口部门(如数字化转型缺乏数据治理职能);

部门职责与战略目标不匹配(如“双碳”目标下未设立ESG管理部门)。

推荐工具:

1、组织分析法(战略地图→职责映射)

使用场景:战略调整需重构组织架构与职责。

操作示例:

战略解码:将“数字化转型战略”分解为“数据治理”“系统开发”“运维保障”三大目标;

职责设计:新增“数据管理部”,整合原IT部与业务部的数据职责。

关键输出:《战略-组织-职责映射表》。

2、关键使命法(聚焦核心职责)

使用场景:资源有限需优先保障核心业务。

操作示例:

识别关键部门:研发部(技术突破)、生产部(产能保障);

剥离非核心职能:将行政后勤外包,保留研发知识产权管理。

关键输出:《核心职责清单》+《非核心职能外包方案》。

(四)职责弱化与标准模糊问题

典型表现:

职责描述笼统(如“负责党建工作”无具体任务);

缺乏可衡量的考核标准。

推荐工具:

1、纵向分解与横向细化法(三级职责+管理功能矩阵)

使用场景:需将宏观职责转化为可执行动作。

操作示例:

纵向分解:一级职责“党建管理”→二级“党员发展”→三级“入党积极分子培训”;

横向功能:计划(制定年度培训计划)、实施(组织培训课程)、监控(考核通过率≥90%)。

关键输出:《部门职责层级表》+《管理功能矩阵》。

2、标杆对照法(行业对标)

使用场景:自身管理基础薄弱,需快速借鉴成熟经验。

操作示例:

对标对象:选择同行业领先企业(如国家电网对标南方电网);

差距分析:对比发现“风控职责分散”,建议成立独立风控部。

关键输出:《职责对标分析报告》+《优化建议清单》。

三、部门定责过程涉及的成果材料(示意)

1-《部门职责说明书》(含职责边界、协作接口)

2-《部门任务分解清单》(颗粒度到可操作的独立任务)

3-《职责衡量标准表》(如“项目审批≤3个工作日,差错率<1%”)

4-《跨部门职责分工矩阵表》

5-《跨部门协作评估报告》

6-《业务活动流程图》+《流程节点职责分配表》

7-《岗位任务清单》+《SOP操作手册》

8-《战略-组织-职责映射表》

9-《核心职责清单》+《非核心职能外包建议表》

10-《部门职责层级表》+《管理功能矩阵》

11-《职责对标分析报告》(含差距项、改进建议)+《优化建议清单》