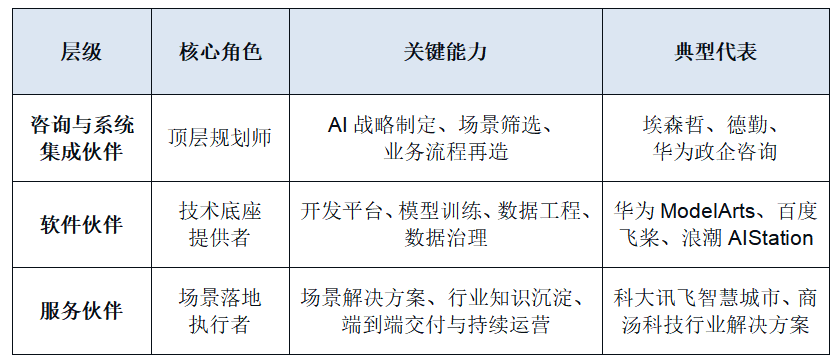

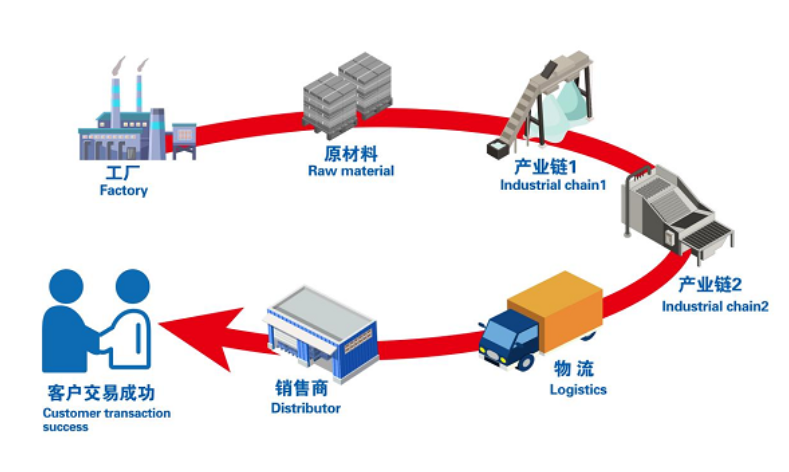

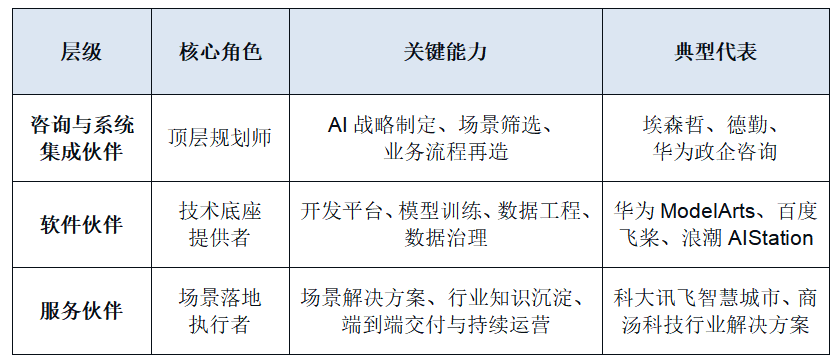

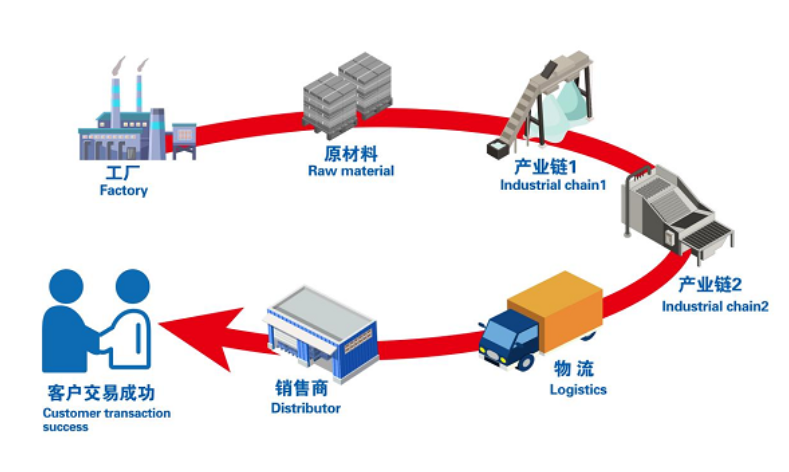

智能制造并非一蹴而就,而是一步步演化过来的。所谓的智能制造本身是一个虚拟抽象出来的概念,因为没有哪个工厂一上来就说自己想打造智能工厂,而是希望通过智能制造的一系列技术解决工厂的问题,所以智能制造或者智能工厂的内容是虚化的,可以理解为是一系列项目的总称,但是智能制造的目标又很明确,即帮助工厂实现开源(更多的卖产品)、节流(节省成本)、敏捷(更快的响应市场反馈)、缩短周期(更快交付)。之所以说智能制造建设内容是虚化的,因为其包含了太多内容,小到质量检验的量具,大到ERP、MES信息化系统,抑或是数字化看板等,都属于智能制造的范畴。从十二五器件的各类软件工具采购,到十三五的系统建设,再到十四五的数据融合,都是以工厂优化升级为目标进行的一系列智能制造升级。那么这几个阶段都完成了哪些内容。“十三五”期间,智能制造进入概念普及与试点验证阶段,全国范围推进两化融合管理体系建设,政策如《中国制造2025》《智能制造发展规划(2016—2020年)》密集出台。·设备互联:生产线设备联网率显著提高;典型的就是MDC、DNC系统;但是由于传感技术缺少,设备联网居多的大部分是生产机床,与现在的物联网IOT虽技术为同一技术传承,但是建设内容有云泥之别,相差非常大。·系统密集推进:ERP、MES、SCADA等系统在十二五初期已有一些中大型企业实施,但是十三五期间重点查漏补缺,将十二五试点部门、车间全力推广到全厂,在这个阶段基本上有实力上MES、ERP的企业已经是最后一波高潮,用友、金蝶、西门子等企业收入暴涨。·信息化系统完善:企业的管理诉求非常多,但是由于MER、ERP、QMS等系统并不一定能够全面覆盖,所以企业寻找了很多名目建设了很多系统,甚至很多企业建立起38套以上系统,初步实现业务数据覆盖;所以十三五期间实现了各类系统搭建,以IT的技术梳理了企业流程,以各类系统功能覆盖了的业务,十三五基本上实现了纸质化-电子化-信息化的转型升级,很多企业告别了纸质单据,然而,数据孤岛、缺少标准、系统割裂、缺乏平台能力成为后期的通病。“十四五”期间,以工业互联网、数据中台、算法应用为引领,全国重点推动企业“上平台、强数据、建模型”,逐步从设备层智能走向业务层智能。这一阶段的关键词是:·工业互联网大范围推广,平台接入逐步规范;以三一重工的根云为例,希望将设备数据全面采集,虽然貌似与十三五MDC所提及的业务类似,但是平台所接入的设备数量、种类相差非常大。·局部智能化能力落地:如智能排产、预测性维护、图像质检等;虽然每个企业都声称自己成功实施了APS智能排产项目,但是真正用起来的寥寥无几,稍微用起来的主要是消费品行业,比如牛奶生产、巧克力、啤酒等;离散行业甚至是流程行业APS更多的只是面子工程。除了智能排产之外,预测性维护还处于PPT理论阶段,工厂几乎用不上。倒是智能化检验发展非常迅速,质检非常依赖硬件,由于传感器技术的快速发展,数采量具、图像识别、扫描式检验等技术日趋成熟,在大批量生成的汽车、电子产品领域智能化质检基本上已经是标配,智能化质检基本上是工厂智能化的天花板。·数据中台、IOC中心建设兴起:尤其前期企业信息化系统建设的非常多,有的企业多的达到了上百个信息化系统,系统集成、数据融合成了企业最大的问题,数据中台在十四五期间是最成功的产品,将各个系统数据融合存储管理,最终实现可视化,由于实现数据中台的核心工具是大数据平台。当前,正值十四五收尾、十五五谋篇之际,一些根深蒂固的问题仍亟待解决:所以十五五阶段数据中台不会消失,类似于ERP对于十三五、十四五的角色,在十三五期间是主角,在十四五期间是配角。在十五五期间,还没有实施数据中台的企业将会开展数据中台建设,但类似于ERP、MER一样,中小型企业并不需要太重的平台,所以开源型的敏捷大数据平台将是十五五期间的宠儿。智能排产、质检等业务场景在十四五期间已经有一些端倪,但是在十五五期间会涌现的更多,在生产、质量、设备、安全、能源等多维度都会出现智能化的应用点,所以在十五五期间的解决方案肯定是以案例为驱动的,因为每一个应用都会非常小且深,仅仅依赖开源短暂研究已经跟不上市场的诉求。尤其类似于ERP、MES等系统临阵磨枪的解决方案,肯定会被市场淘汰。十三五建设系统需要懂企业,十四五建设数据中台需要懂数据,但是十五五做解决方案需要了解企业的业务,而且需要了解市面上的产品,同时需要了解产品的案例。综合来讲,十五五需要的是浅入深出的人,站在全局帮助客户规划某个业务,与各个系统做交互与集成,但是对某一个应用点又非常了解且深入、护城河深。未来五年,是制造业完成“数转智进”的关键窗口期。之前我们也提到过,智能制造不是目标,只是实现目标的途径,所以智能制造会依据新兴的技术解决目前的痛点,持续优化工厂。目前有以下几个方向:十四五期间出现了智能仓储、智慧质检等业务,由于新兴技术成本的降低,会进一步优化现在的业务,比如仓储搬运会更多采用AGV、IGV等智能终端,甚至会出现更先进的智能机器人。质检会随着传感技术进一步提升质量检验的速度,比如图像识别划痕、视觉检查缺陷、传感技术采集过程数据,最终将质检过程演化为一场悄无声息的数据录入过程。甚至个人判断硬件升级对企业管理业务的影响甚至要大于软件,因为软件解决的是协同、流程化、可视化的问题,缩短交付周期中的窝工现象,而真正能指数级提升生产效率的还需要依赖硬件。大模型与工业之间的对撞非常强烈,大模型讲究的思维联想,部分问题会延展的非常开阔,不会出现精确的答案。但是工业讲求的是精确、精准,一旦某个数据出现问题或者不准确,这个应用在工业端基本上会被遗弃。所以现在市场上出现了很多工业大模型的场景,但是距离可落地还很遥远。但是大模型+工业一定是一个方向,只是现在还不太明确。而且大模型的落地也会依赖以下这几个层级,咨询+平台+落地。十三五、十四五基本上都是在工厂内部做升级,但是对工厂生产计划影响最大的反而不是厂内。随着制造业向智能化、协同化加速演进,越来越多企业选择“厂内+厂外”双线并行的升级路径:厂区内推动智能制造升级,聚焦生产环节的自动化、数字化与精益化改造,构建智能产线与数据中台;同时,厂区外则着力建设柔性、高响应的供应链网络,通过工业互联网平台与上下游形成高效协同,实现从“制造环节”到“生态协作”的全面进化。这种“内提效、外协同”的模式,正成为未来先进制造企业的重要标志。回望过去十年,我们从“设备联网”走向“系统集成”;再从“业务可视”走向“部分智能”。未来的五年,将是制造企业真正形成“认知进化能力”的五年。