政策引领,实践落地:从国务院“人工智能+”行动看车间主任的“人机协同”角色转型

导语 2025年8月26日,国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》)明确将“加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态”作为核心目标。其中“人机协同”被置于首要位置,为制造业一线管理者的转型提供了国家级的战略指引。

《意见》首次提出了“人工智能+6大行动”,其中,在“人工智能+产业发展”的重点行动中,特别提出要“推进工业全要素智能化发展”,着力提升全员人工智能素养与技能,推广人工智能驱动的生产工艺优化方法。

在这一宏观政策背景下,智能工厂车间主任——作为生产一线核心指挥官的角色转型,已成为落实国家战略、拥抱时代变革的主动选择。

01

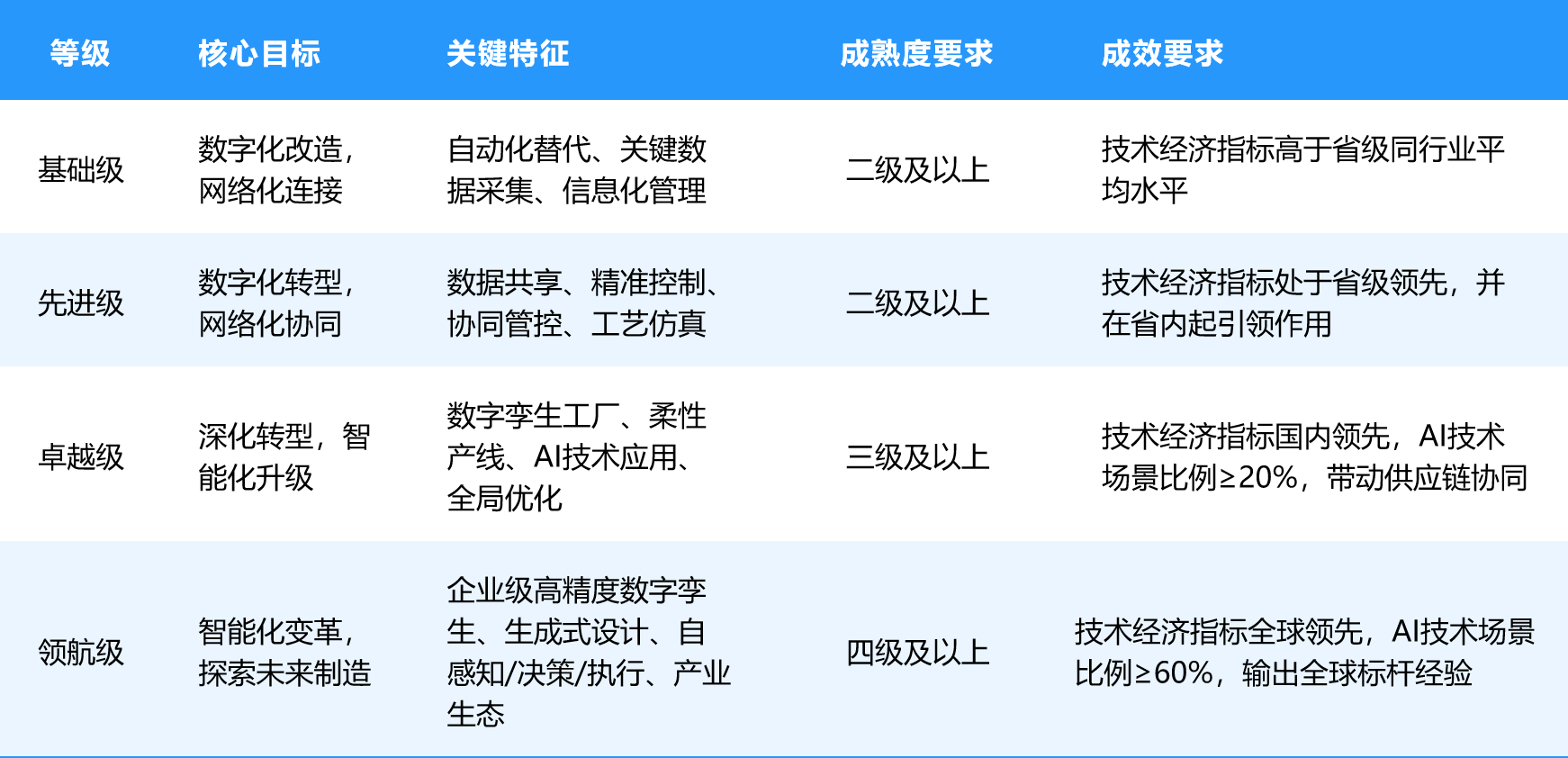

政策引领,角色转型 《意见》明确指出要到2027年实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合,新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。 这对制造业意味着:未来2-3年,人机协同将从可选项变为必选项。车间主任作为生产一线核心指挥官,其角色转型已成为落实国家战略的关键环节。 在传统制造模式下,车间主任多是“经验指挥者”,凭感觉、靠经验来做决策。他们的核心价值体现在应对突发状况、保障设备不停机的能力上。 然而,在“人机协同”新范式下,人机协同的诸多应用场景对车间主任的能力不断提出挑战。 场景一:智能排产(动态响应的“神经中枢”)车间主任的角色从“手工调度员”变为“方案审批与异常处置者”,审核AI提出的排产方案可行性,并对极端异常做出最终决策。 场景二:质量管控(从“人工判断”到“AI视觉”)与人工检测相比,系统将检测准确率大幅提升,更实现了产品“零缺陷”下线的质量突破。车间主任的工作重心从“事后补救”变为“事前预防”。 场景三:预测维护(从“救火队长”到“预警先知”)车间主任要根据系统推送的预测性维护计划,提前协调备件库房和维修团队,化被动为主动,变突发停机的“被动应急”为计划停机的“主动从容”。 车间主任的角色将经历深刻重塑: 01 懂工艺的数据解读者 能听懂设备的“数据声音”,看懂质量的“数据脉搏”,从参数波动中预见潜在的生产风暴。 02 会管理的系统协调者 管理对象从几十人的团队,扩展为由工程师、技术员、操作工、机器人、AGV和AI算法组成的“人机混合兵团”。 03 能创新的AI训练伙伴 不再是AI模型的被动使用者,而是主动的“教练”和“质检员”,用一线真知灼见不断“喂养”和“训练”AI。 02 转型路径:车间主任的能力跃迁之路 根据政策要求和实践经验,车间主任需要完成四个维度的能力跃迁: 01 数据解读能力 读懂AI输出:能够准确理解AI系统生成的排产建议、设备健康评分、质量预测报表等关键信息 使用可视化工具:熟练掌握BI看板、实时监控系统等可视化工具,实现数据驱动的决策 02 人机协同管理能力 培训员工理解AI指令:指导团队成员正确理解和执行AI系统的指令和建议 建立人机协同反馈闭环:构建有效的反馈机制,确保人机协作顺畅进行 设计人机协同工作流程:优化和完善人机协同的工作流程和标准操作程序 03 主动预警能力 利用预测性维护提前检修:基于预测性维护系统的预警信息,提前安排设备检修和维护 基于AI排产建议预做准备:根据AI排产系统的建议,提前做好物料、人力等资源准备 构建应急响应预案库:建立完善的应急响应预案库,提高对突发事件的应对能力 04 跨系统协同能力 推动MES/ERP/EMS数据打通:促进制造执行系统、企业资源计划系统、能源管理系统等的数据集成和共享 主导跨部门协同项目:牵头组织跨部门协作项目,打破信息孤岛,实现协同优化 实现数据-业务-决策闭环:建立从数据采集到业务决策的完整闭环,确保数据驱动业务优化 03 政策红利:抓住智能工厂梯度培育机遇 国务院“人工智能+”行动为制造业描绘了宏大蓝图,而智能工厂的车间正是这幅蓝图中最具活力的“应用场”之一。 随着六部门联合开展2025年度智能工厂梯度培育行动,企业智能制造成熟度评估水平有了明确要求: 在智能工厂梯度培育项目中,车间主任正是“战略”与“实战”的结合点,是“技术”与“人力”的融合剂,是“数据”与“决策”的桥梁。 企业若想成功申报并通过更高等级的智能工厂认定,必须重新定义车间主任的角色,充分授权并赋能他们,让其从“被动接受者”转变为“主动驱动者”,主动参与企业的智能工厂梯度培育项目,利用政策支持窗口期(2025-2027年是先进级/卓越级智能工厂建设关键窗口期),推动车间及工厂智能化改造: 场景定义: 积极参与到智能制造典型场景的设计中; 需求把关: 在IT部门或外部供应商提供解决方案时,从一线实战角度评估方案的可行性和有效性,避免“技术炫酷但脱离实际”的解决方案; 数据质检: 作为数据的首要使用者,主动监控关键数据的准确性,第一时间发现并反馈数据采集或传输中的问题; 反馈优化: 建立常态化反馈机制,收集一线员工在使用过程中发现的问题和改进建议,并持续反馈给技术团队,驱动算法和系统的迭代优化。 提出新需求: 当一个项目成功后,基于新的能力,提出更高阶的优化需求,推动智能化应用从“单点应用”走向“集成优化”和“协同共享”,助力企业向更高成熟度等级迈进。 结语 车间主任向“AI协作者”的转型蜕变,直接关系到“人工智能+”行动在制造业的最后一公里能否打通,关系到“人机协同”的智能经济新形态能否真正形成。未来,在人与机器的动态平衡中,构建高效、智能且充满温度的工业新生态,助力中国制造从“数字化”走向“智能化”。